称号十念

緑がどんどん深くなってきました。枯れてしまうのではないかと思っていた草木などが、まるで嘘のように枝葉を青空に向けて伸ばしています。雨の日も晴れの日も、緑に囲まれた境内は生命の力強さを感じさせてくれます。駐車場などでは雑草除去作業をおこない、暑い夏に向けて徐々に準備をし始めました。

前回の写経会に限らず、正光寺の写経会は常連の方々と初挑戦の方々がバランスよく参加されています。毎回参加できなくても、可能な範囲でおいでになる方もたくさんおられます。大切なことは自分のペースで「継続」することです。今日も継続の一コマとして、しっかり内観と念仏を称えました。

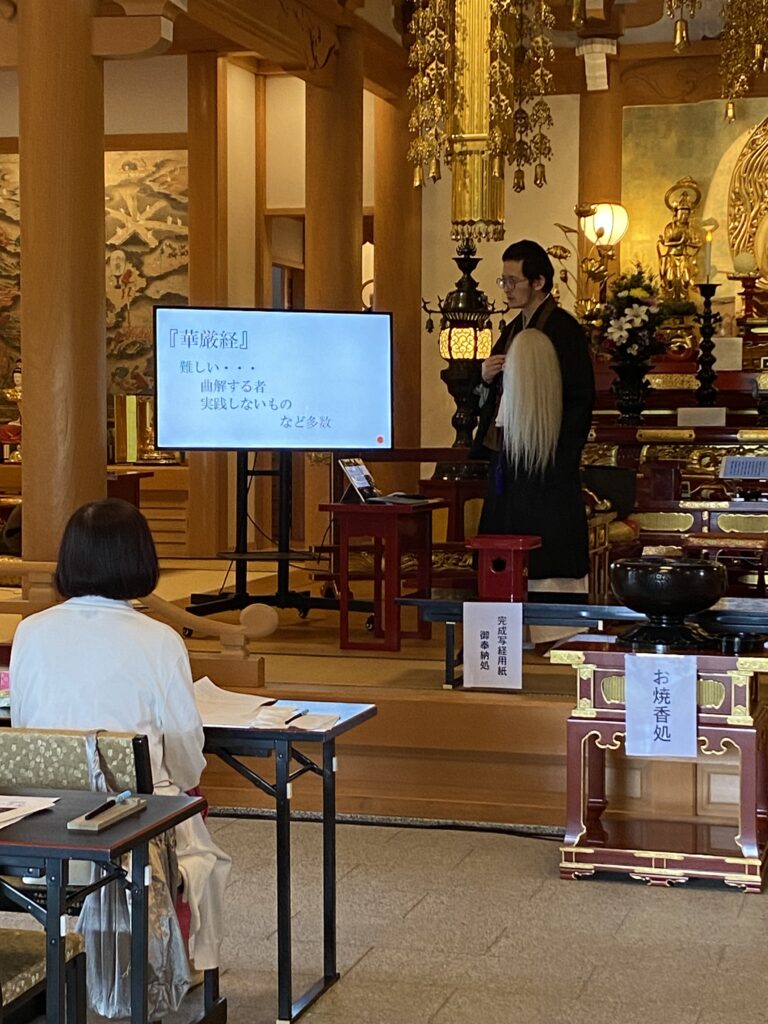

6月の写経会では、『華厳経』「明難品」の説示を拠り所として、大切なことを再確認しました。「明難品」には、お釈迦さまの説法を踏まえて文殊菩薩と賢首菩薩が問答する場面が描かれています。

文殊「お釈迦さまの教えを聞く者は、煩悩を断ち切ることができるはずなのに、

どうして衆生は煩悩を断ち切り悟りを得ることができないのでしょうか」

賢首「ただ単に多くの教えを聞いても、悟りの境地に入ることはできません。たとえるなら、

水があるところで溺れることを恐れるあまり近づくことができず、のどが渇きすぎて死ぬようなものです。

実践することなく聞いているだけというのは、まさにそのような状態なのです。」

(『大正蔵』第9巻 p.421 原文を現代語訳)

正光寺では実践することの大切さを折に触れてご案内しています。念仏だって称えなければ、絶対に極楽浄土に往かれませんので、実践が必要です。内観も、実践して初めてその効果が得られます。

日常生活においてもまた、「有言実行」といって、言ったことを実行し、行動することの大切さが説かれます。「言うことはできても実行することに難儀する人」があまりにも多いため、「不言実行」とさえ言われます。昨今では、尤もらしいウンチクならグーグル先生やChatGPTにでも聞いたほうが早い世の中です。

一方で、後先を考えずに行動して失敗することも、少なからずあるのも事実です。あれやこれやと考えてばかりでまったく動こうとしない人には「まずは行動してみろ」と言うべきですし、その逆で先走って行動してしまう人には「ちゃんと考えてから行動しなさい」と言うべきでしょう。

私たちには、行動することと考えることが両輪のごとくしっかりと地面について回っていることが最も重要なのです。

自分事としては、この両輪を意識することがとても大切です。では、導き手であった場合には何が必要でしょうか。それは、知識と実践をつなげる「実践の仕方」にほかなりません。

実践の仕方とは「模範」であります。模範とは、単に真似をさせるための動作例ではなく、確信に裏打ちされた実践そのものです。「不言実行」とは、そのような言葉を超えた確信をもって示される実践行を指すのです。

「有言実行」も「不言実行」も、私たちにはなかなか難儀なことです。不完全な私たちは、せめて知識と実践の均衡を保ちながら日々を過ごしていくことから始めてみるのがよいでしょう。

今日は昨日とは打って変わって穏やかな一日となりました。絶好の内観・念仏日和です。知識を得たら実践し、実践したらまた知識を求める――それを始める最初の一歩を踏み出すにはもってこいの一日です。今月もまた素敵な毎日が過ごせるよう心をこめて、写経の願文には

「行解均衡」

と書き、静かに内観しつつ、念仏をお称えいたしました。

南無阿弥陀仏